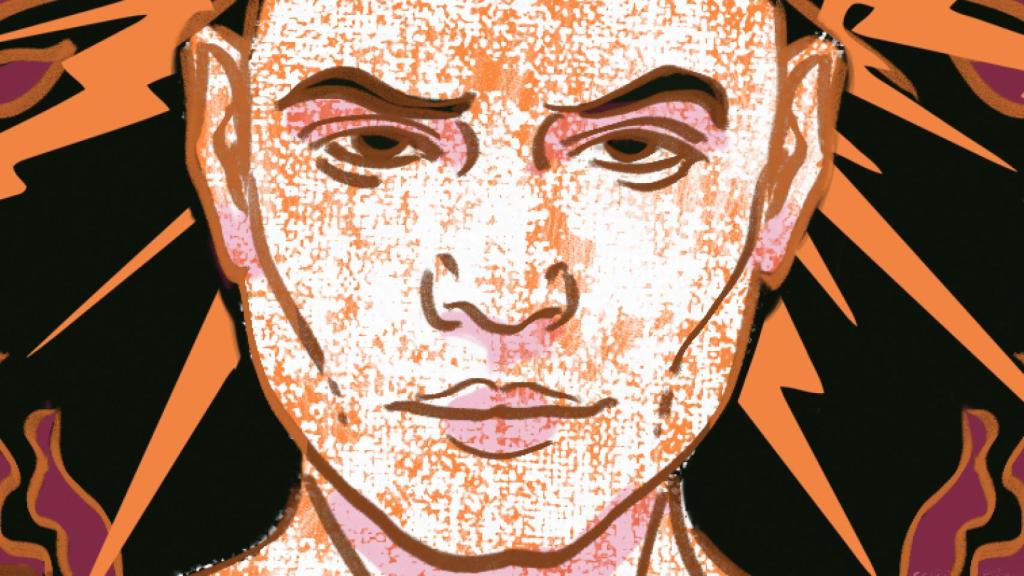

El parecido de esa cara con la de mi madre era tan llamativo que creí que era ella. Amplié el selfie con el pulgar y el índice, dejando la pantalla llena de grasa. Podría haberme limpiado en los vaqueros, pero seguí deslizando y deslizando y deslizando a la derecha. En todas las fotos de la galería, mi madre. Mi madre cuando tenía mi edad. Recordaba esa montaña de álbumes que impedían que la puerta del aparador cerrase del todo. Veinteañera, fresca como un lirio recién cortado, libre, aún, de la palabra maternidad.

Era mi cuerpo, pero era mi madre. Me había tomado una docena de selfies ahí mismo, sentada sobre la silla de hierro verde que se me clavaba en las lumbares, vestida con mis vaqueros favoritos y la única sudadera que me llevé al viaje porque, a diferencia de ella, soy un desastre haciendo la maleta. Una docena de fotos y, en todas, su cara.

La pantalla llena de madre.

Dejé el móvil bocabajo junto a la bolsa de patatas y corrí al baño. Me miré de reojo observando el perfil bueno y el malo. Con el pelo suelto, recogido en un moño, una coleta. Apagué la luz. Bajo el brillo lechoso de la luna seguía siendo yo. Cerré los ojos y llevé la mano al interruptor. Todavía yo. Entonces acerqué la nariz al espejo y mi cara desapareció, pero no era de nadie. Tan solo un montón desproporcionado de grasa, de carne blanca, de pestañas.

Regresé y me dejé caer sobre la silla verde. No me atrevía a darle la vuelta al móvil, esperaba que sonase de un momento a otro: un mensaje, una llamada. Su llamada. Cogí la bolsa y seguí masticando patatas sin quitarle ojo al teléfono. Por suerte no llamó, qué estupidez, ¿cómo iba a hacerlo? Cuando acabé las patatas, extendí la mano y le di la vuelta. La pantalla seguía en negro. Coloqué el dedo en el sensor, pero tenía tanta grasa que no había forma de que reconociera mi huella, así que lo puse frente a mi cara. El reconocimiento facial tampoco funcionó, tuve que desbloquear usando el PIN. Abrí la cámara. Antes de tomar la foto, me observé de reojo. El perfil bueno. El malo. El pelo suelto, moño, coleta. Seguía siendo yo. Hasta que tomé la foto.

En la pantalla, nada más que una montaña de grasa, de carne blanca y de pestañas.

PUBLICADO EN EL Nº3 DE INVERNADERO